Veränderung, Zerstörung und Erneuerung am Niederweg

Die ursprünglichen Mühlenbebauungen am Niederweg waren geprägt von ständiger Veränderung, Zerstörung, Wandlung und Erneuerung. Veränderungen einhergehend mit technischem Fortschritt und unterschiedlichen Anforderungen einer wachsenden Gesellschaft.

Die Mühlenanlagen wurden trotz kriegerischer Zerstörung und Beschädigung durch Naturgewalten wieder aufgebaut und erneuert. Bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts fand technischer Fortschritt seinen unmittelbaren Einsatz in den Mühlenanlagen, Sägemühlen wurden zu Glasschleifereien, Kupferhämmer zu Kunstmühlen umgebaut.

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die abgebrannte Kunstmühle am Niederweg 13 nie wieder aufgebaut. Aufgrund der teilweisen Zerstörung der Bronzehämmer im Zweiten Weltkrieg wurden die gesamten Wasserkraftanlagen am Pegnitzufer dem Verfall preisgegeben. Die zerstörten Mühlgebäude wurden vom Amt für Baustoffgewinnung abgerissen, das Baumaterial in der Nachkriegszeit Anderorts wieder eingesetzt.

Kontinuität

Unter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung sahen wir im Jahr 2000 die Möglichkeit eines Wiederaufbaus im Sinne einer neu erfundenen Tradition.

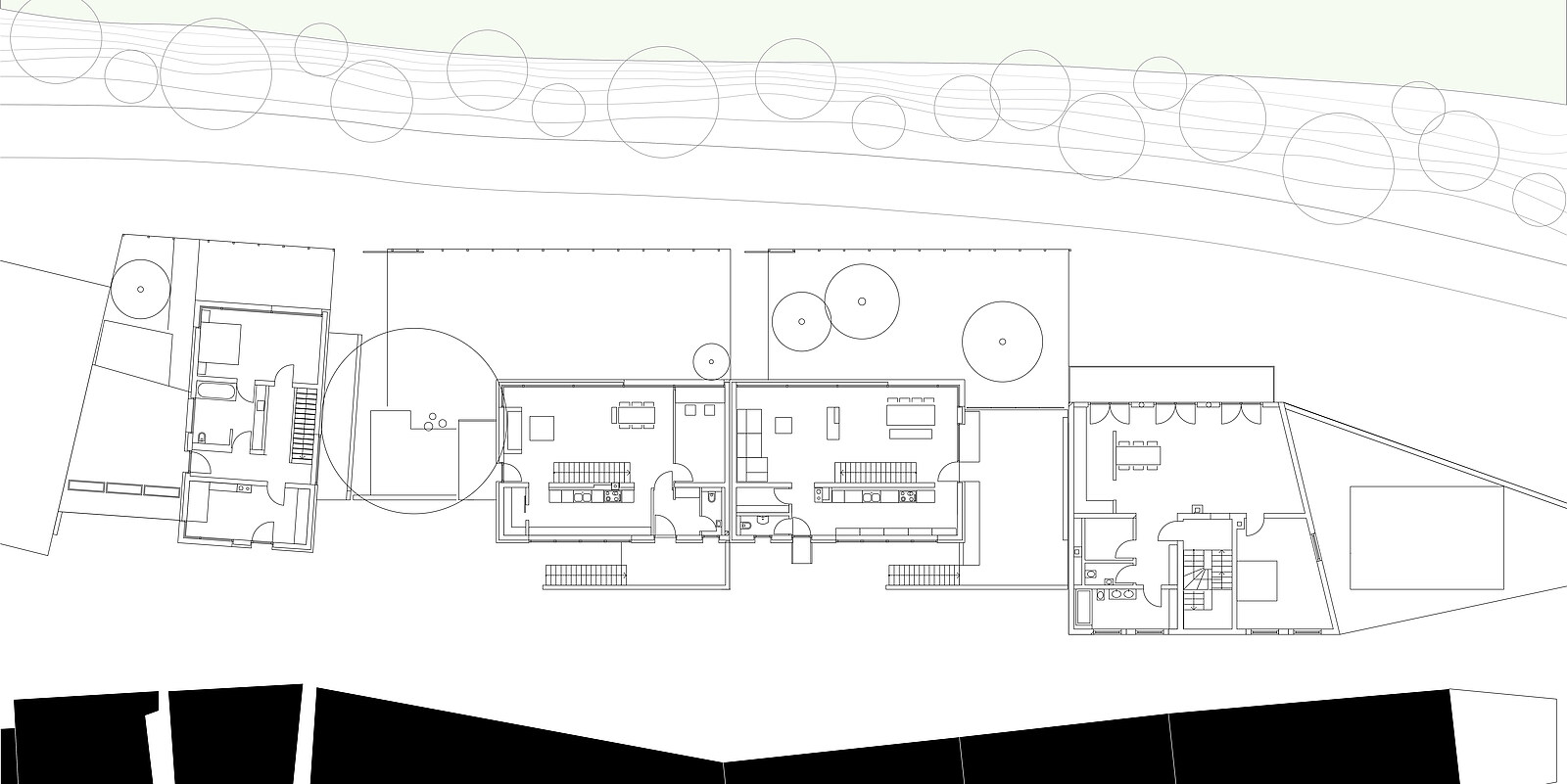

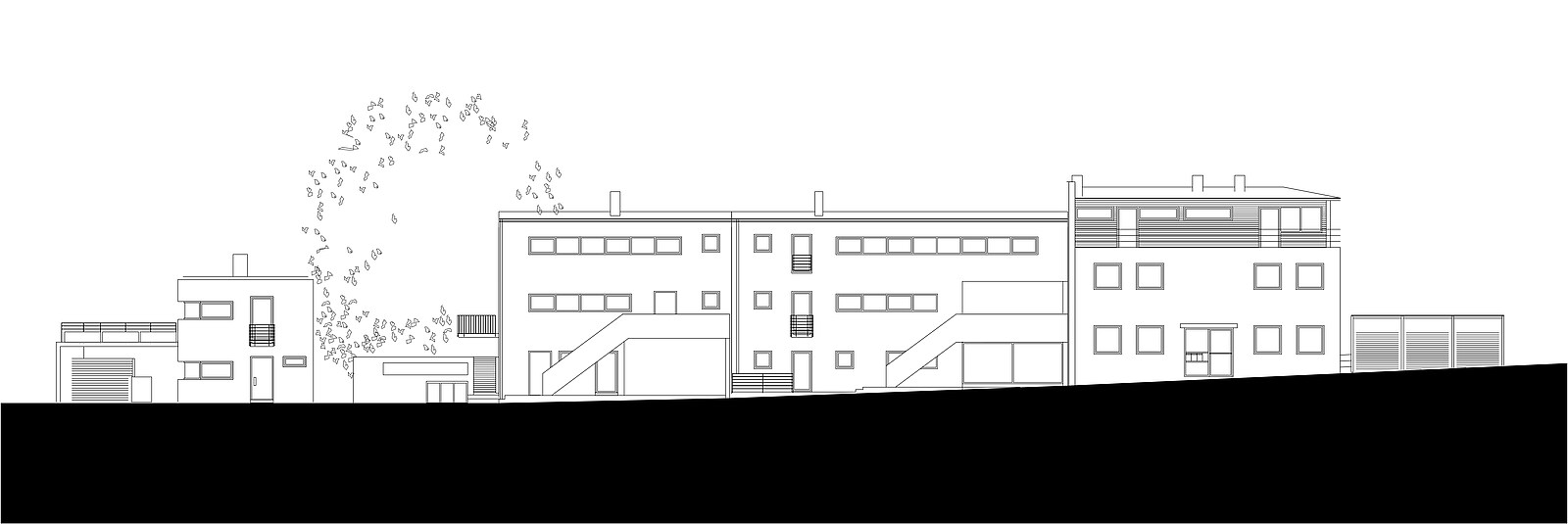

Geprägt vom ständigen Wandel durch Innovationen bis ins zwanzigste Jahrhundert, wurde der Ansatz einer eklezistischen, historisierenden Gestaltung verworfen. Die heutigen Gebäude am Niederweg stehen in der Kontinuität des Ortes und sind den heutigen Anforderungen entsprechend als moderne Wohngebäude konzipiert.

Wohnung | Niederweg 15

Jahr 2003

WFL 190 qm

BRI 560 cbm

Fotos | Nina Kuhn Fotografie

Temporär

Der Ausgangspunkt für den Entwurf der Gebäude ist eine üppige Vegetation und Dominanz der Pegnitz.

Mit der linearen Bebauung entlang des Flusses sind die Gebäude dazu bestimmt, die veränderlichen Eigenschaften der Umgebung im Innenraum erlebbar zu machen. Die horizontal verglaste Südfassade ermöglicht es, die jahreszeitlich charakteristischen Aspekte der Landschaft in die Gebäude einzubeziehen und schafft eine enge Verknüpfung zwischen Innenraum und Naturraum.

Laubbäume verschatten die Gebäudehülle während der Sommermonate und geben freie Sicht im Winter - Jahreszeiten, Wind, Lichtreflexionen, das Rauschen der Pegnitz sind intensiv wahrnehmbar.

Räumlich

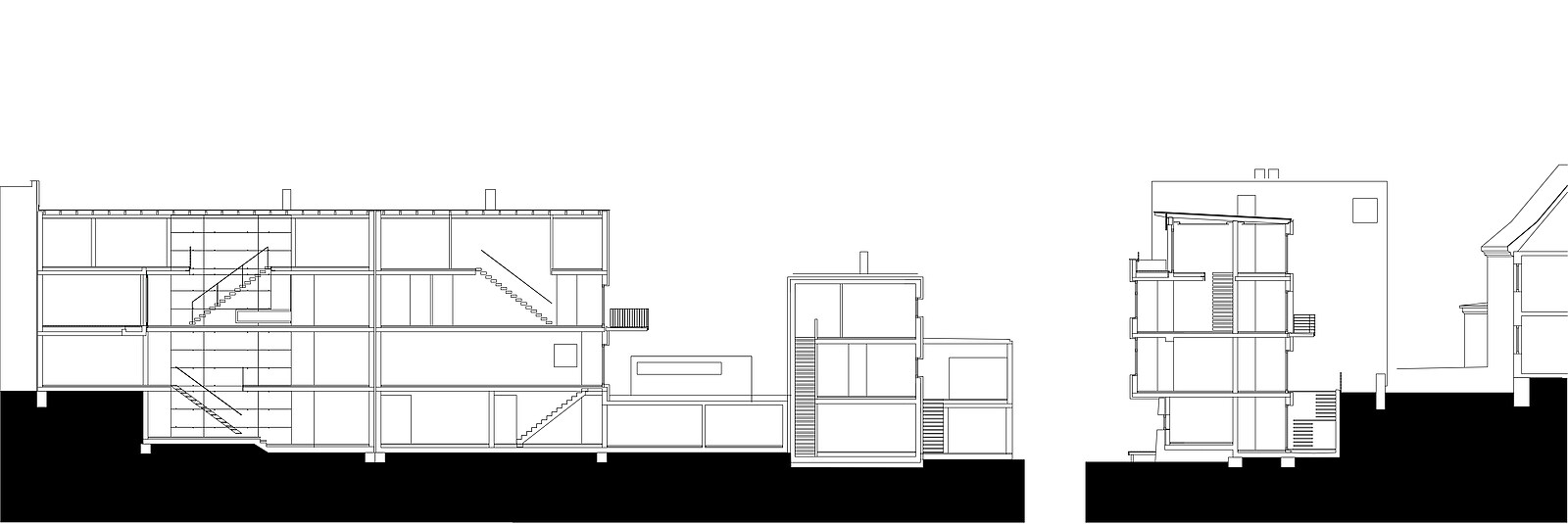

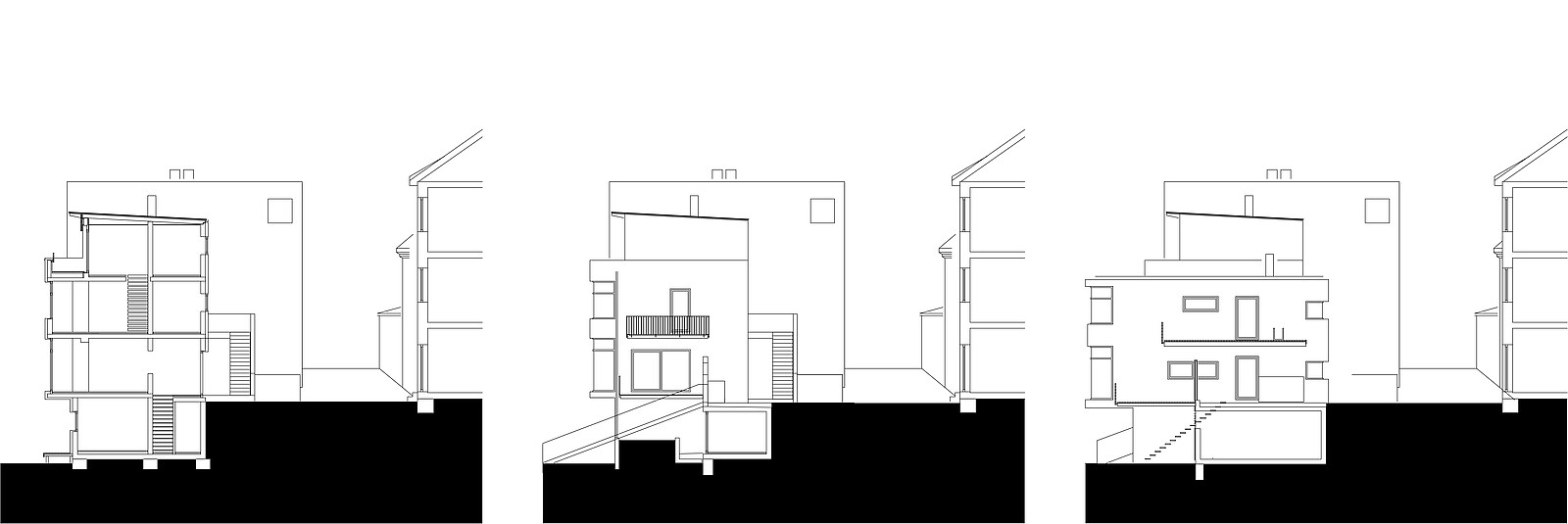

Im Grundriss und Schnitt ist das Programm um eine 6 m lange tragende Stahlbetonwand über vier Ebenen gruppiert, die den 24-Stunden-Zyklus aus Schlafen, Arbeiten und Leben in ständig veränderlichen Beziehung zum Äußeren artikuliert. Treppen sind in Fließrichtung der Pegnitz organisiert und geben die Möglichkeit die Gebäude vertikal zu durchdringen. Jedes Stockwerk hat seine eigene Charakteristik aufgrund der Nähe zur Pegnitz bzw. Bäume was durch unterschiedliche Materialien pro Ebene - Beton, Holz, Stein - fortgesetzt ist. Zusammen mit dem Außenraum folgt der Entwurf der Idee einer Verschmelzung aller seiner programmatischen, formalen und funktionalen Bestandteile, die als einfache lineare Abbildung nicht erfasst werden können.