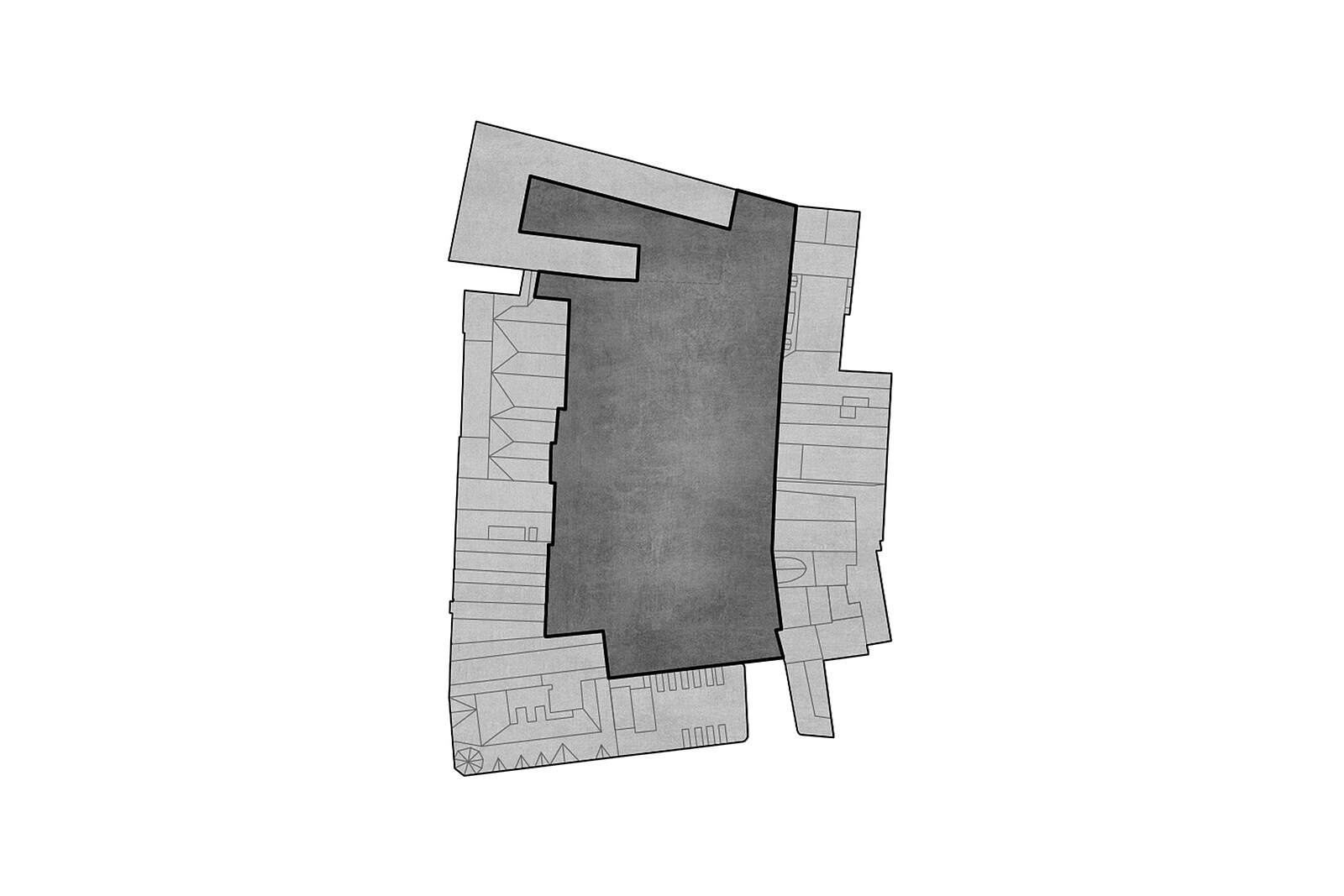

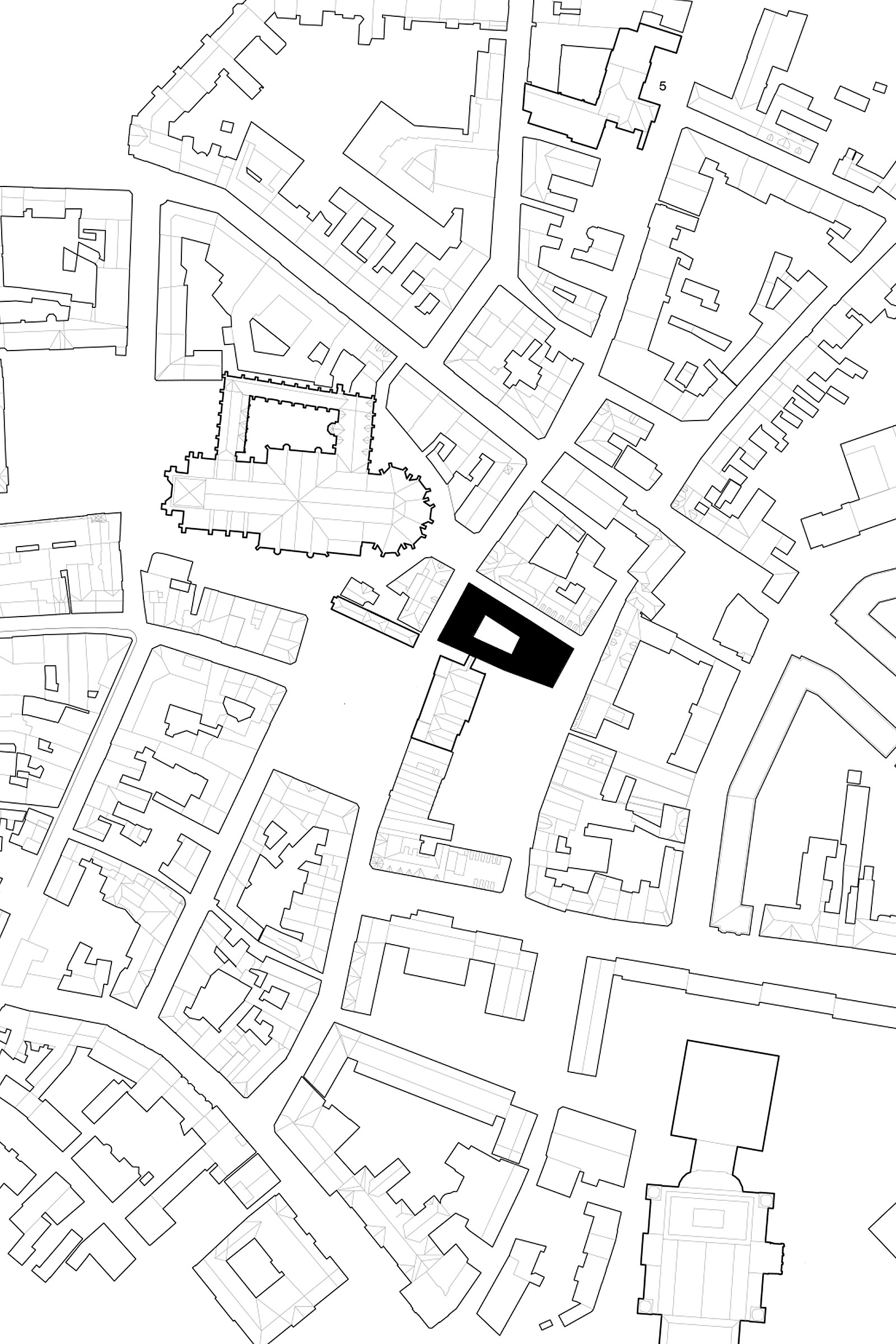

Städisches Konzept

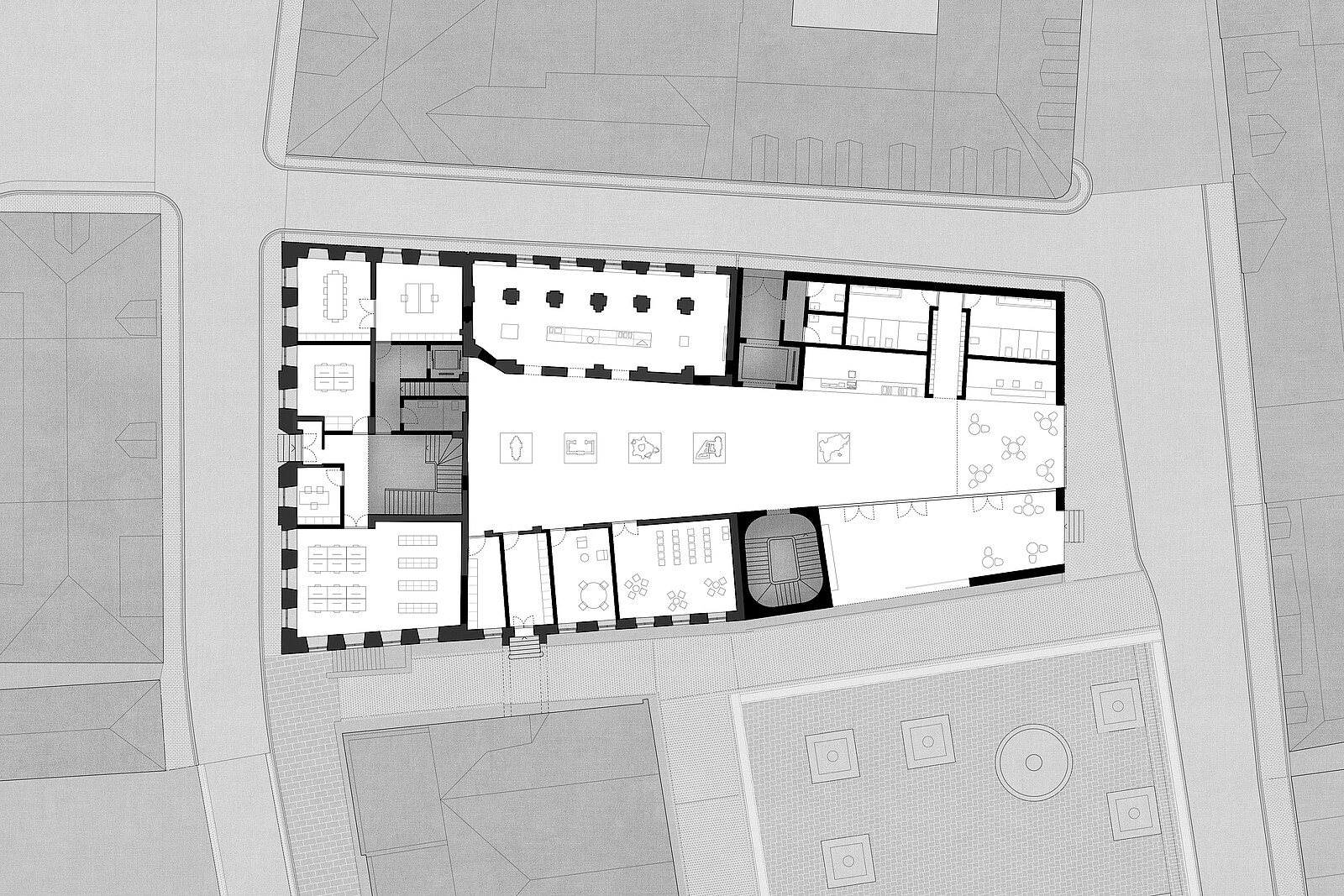

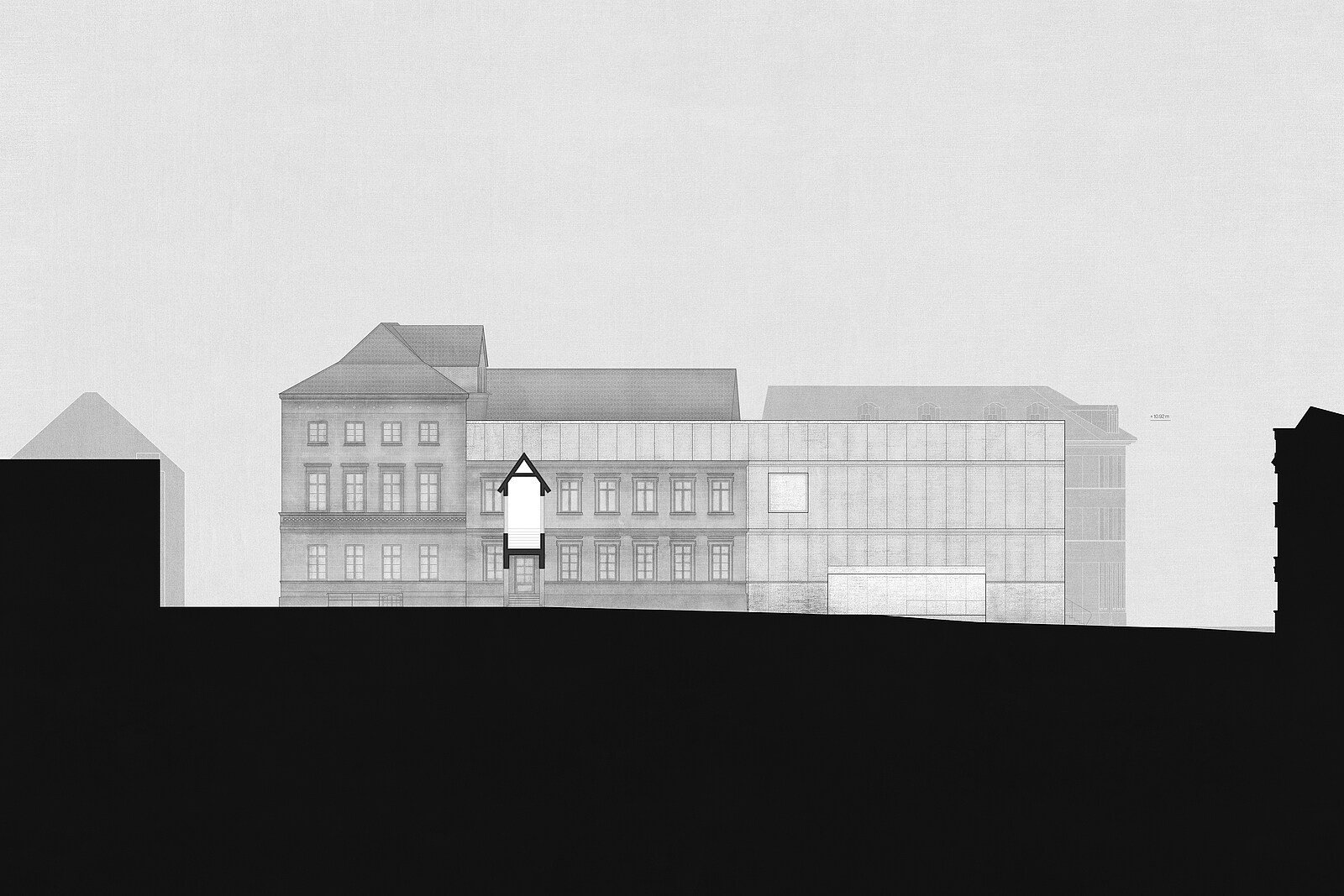

Das Projekt stärkt die stadträumliche Figur des Schlachtermarkts durch präzise Setzung, maßstäbliche Proportionierung und klare Baufluchten. Der ergänzte Baukörper schließt die bestehende Blockstruktur und formuliert eine kraftvolle Platzkante, ohne die kleinteilige Körnung der Altstadt zu stören. Die neue Adresse am Schlachtermarkt ist deutlich lesbar und bildet durch die großzügige Foyeröffnung mit vorgelagerter Café-Terrasse einen einladenden Auftakt. Die barrierefreie Haupterschließung vermittelt selbstverständlich zwischen Stadtraum und Innenwelt und erleichtert die Orientierung. Klare Sichtachsen, transparente Fassadenelemente und gut ablesbare Funktionszuordnungen sorgen für intuitive Besucherlenkung vom öffentlichen Raum in das Foyer, weiter zum Welterbezentrum und in die Ausstellung. Die räumliche Organisation fördert gezielt die Bewegung durch das Gebäude und lädt zum Verweilen ein. Durch die Offenheit der Erdgeschosszone entstehen neue Impulse für stadträumliche Belebung, kulturelle Teilhabe und soziale Interaktion – als lebendiger Treffpunkt im Herzen der historischen Altstadt.

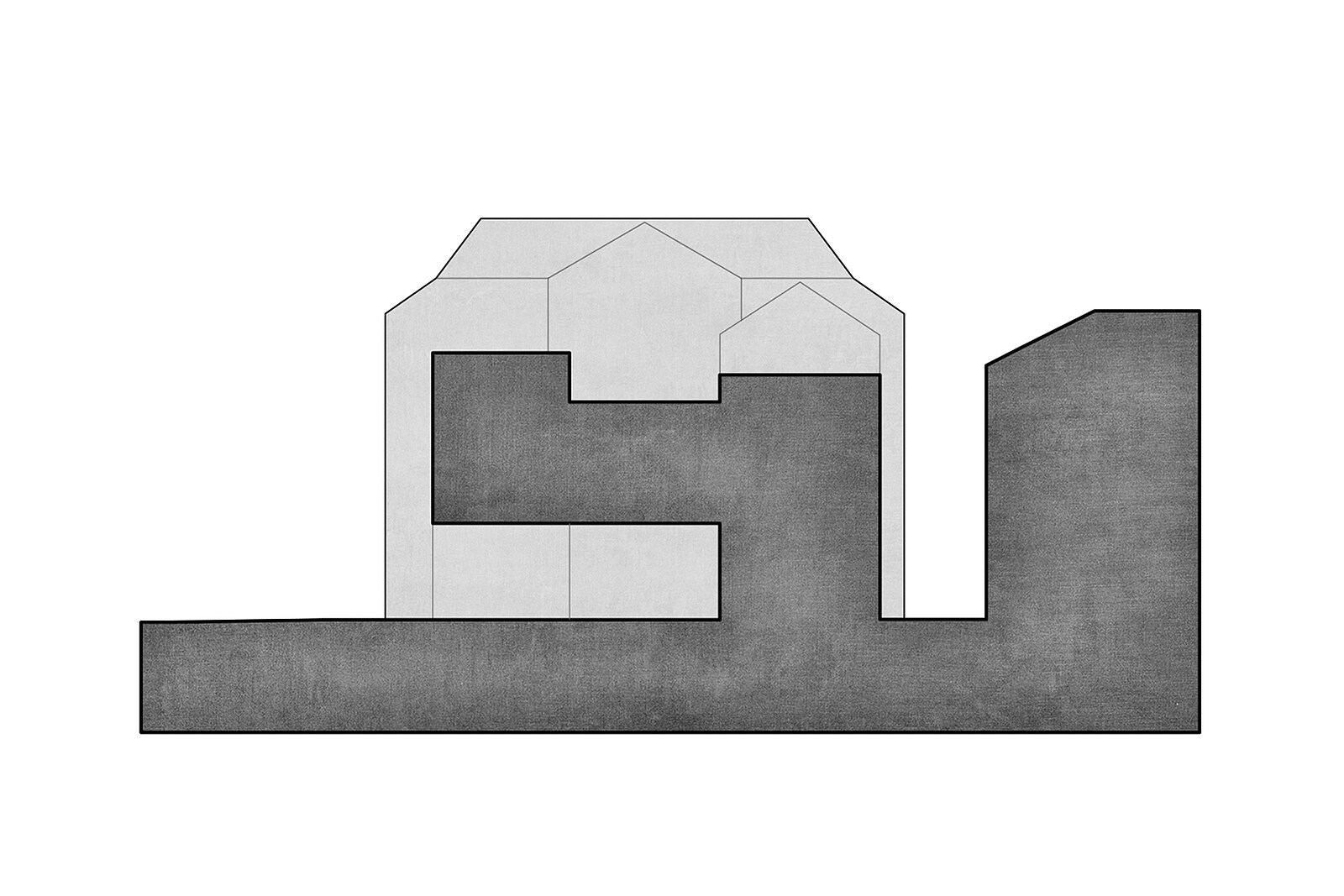

Architekturkonzept

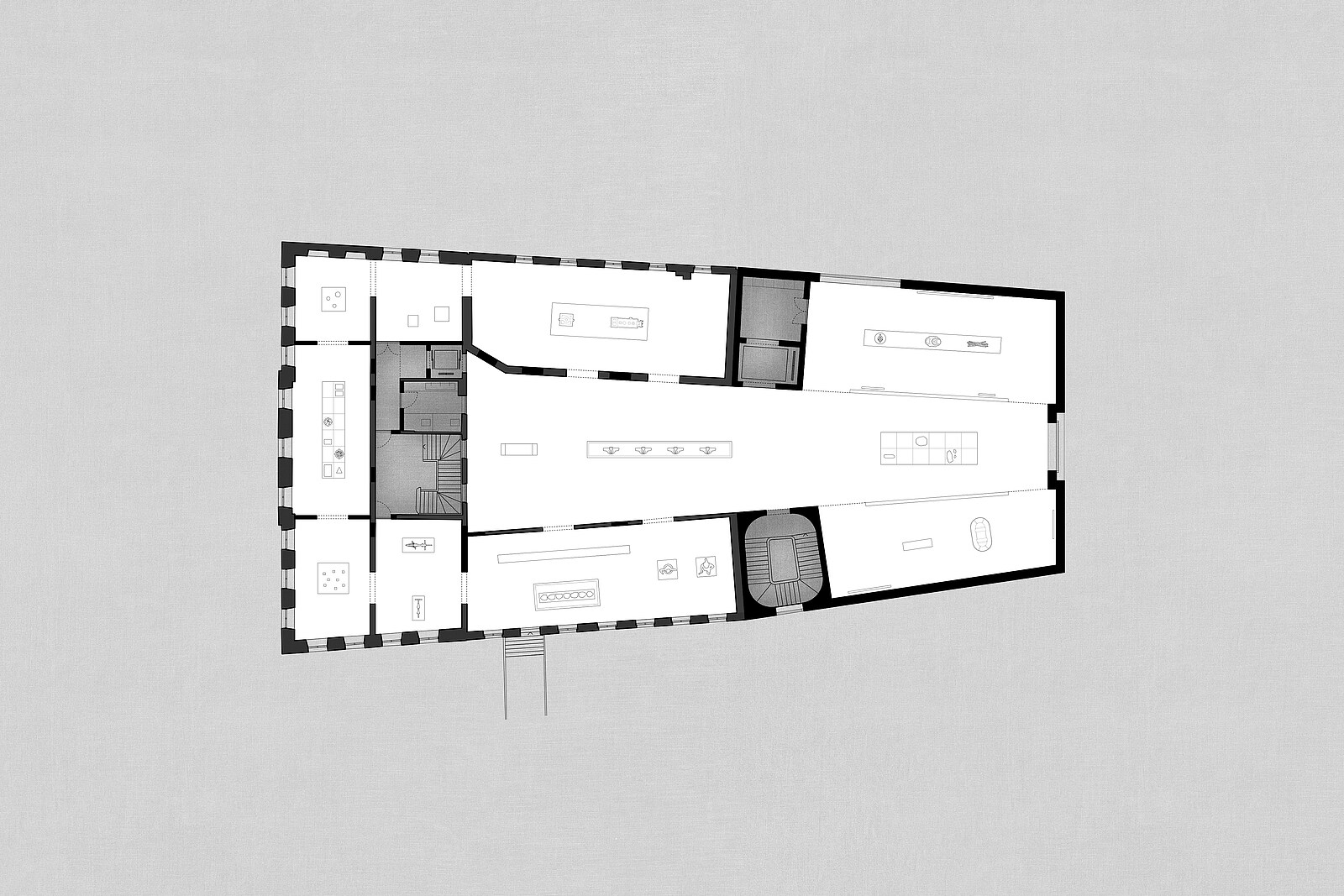

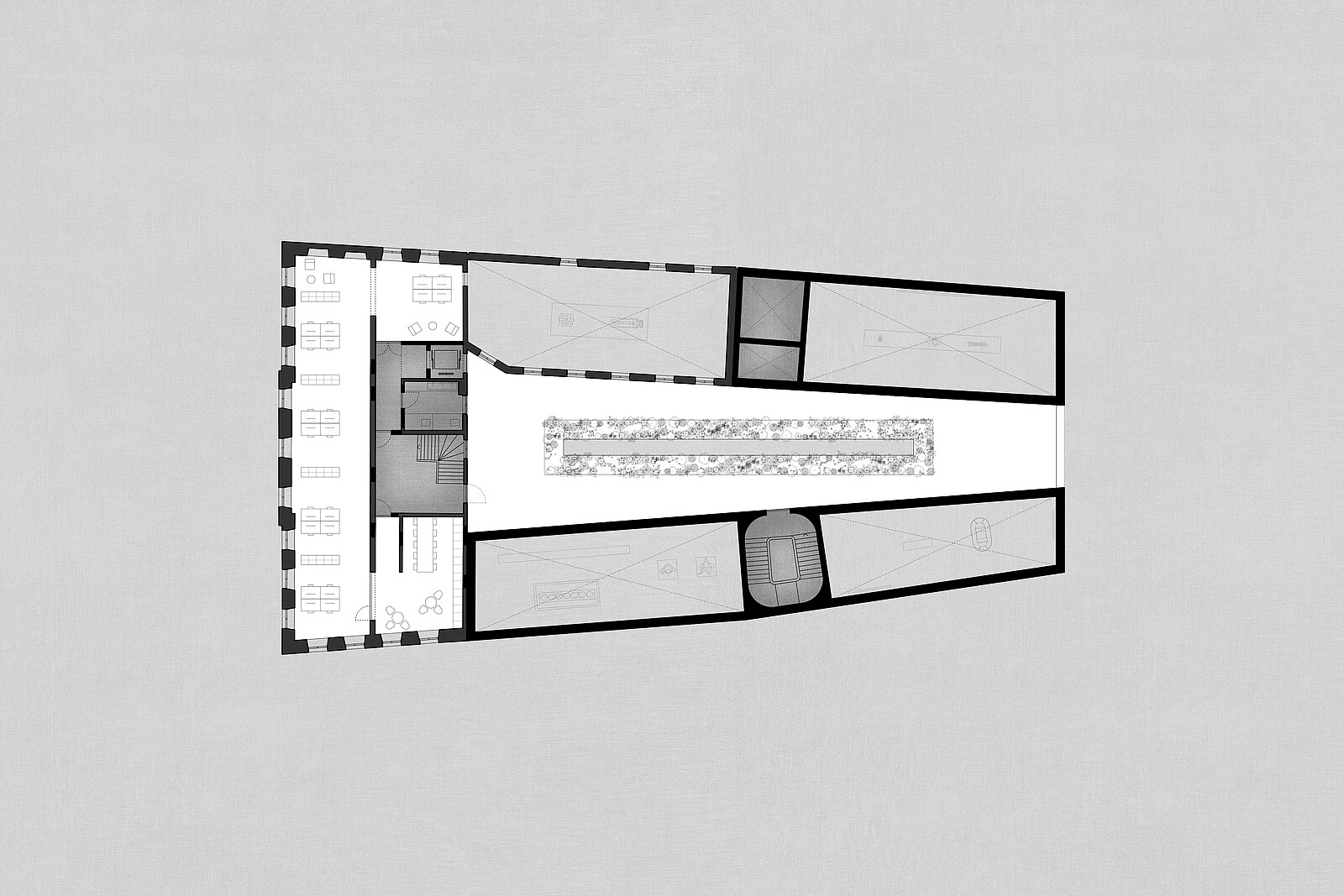

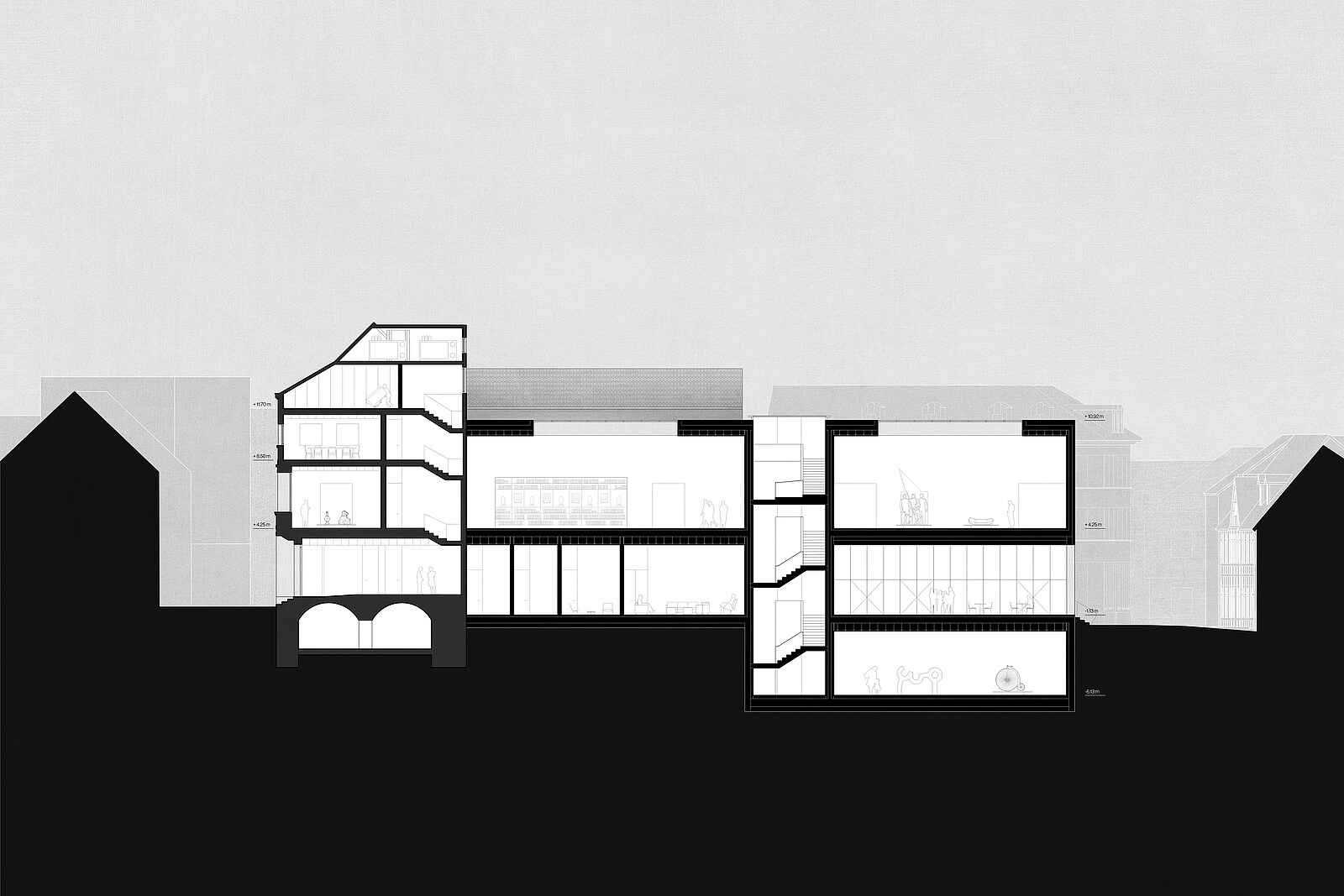

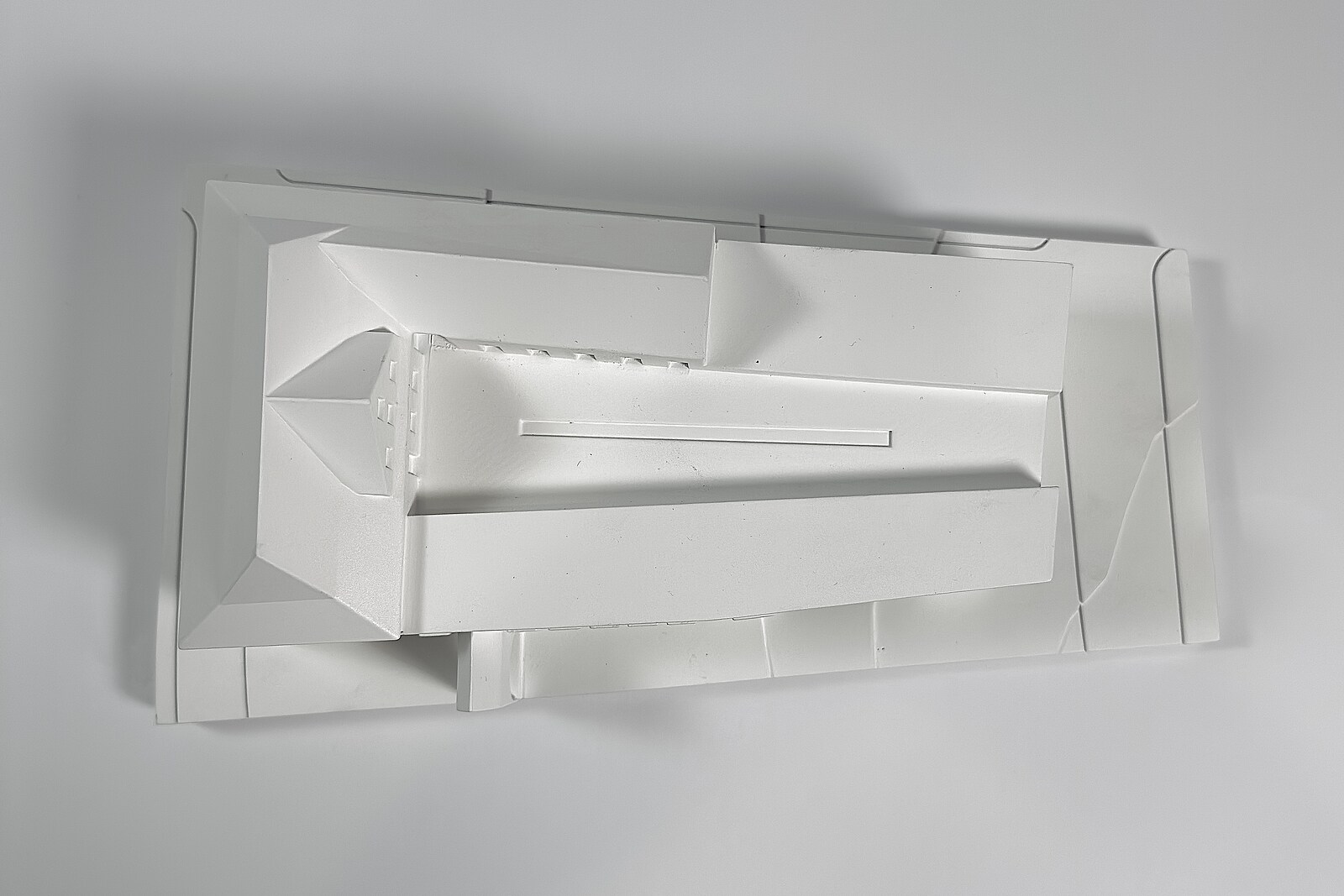

Der Entwurf versteht das Museum als Verbindung von Geschichte und Gegenwart. Zwei verlängerte Seitenflügel greifen den bestehenden Bau auf, fassen den früheren Innenhof neu und machen ihn zum offenen, öffentlich zugänglichen Foyer mit integriertem Welterbe-Informationszentrum. Der neue Raum schafft Orientierung, lädt zum Verweilen ein und macht dasMuseum im Stadtraum sichtbarer. Er funktioniert als Verteiler, Begegnungsort und Schwelle zwischen Stadt und Ausstellung. Bestehendes und Neues treten in einen ruhigen, selbstverständlichen Dialog – gestalterisch zurückgenommen, klar in der Funktion und mit viel Atmosphäre. Materialien,Proportionen und Blickbeziehungen sind bewusst so gewählt, dass sich Alt und Neu gegenseitig ergänzen. Statt großer Geste setzt der Entwurf auf feine Übergänge, klare Wegeführungen und ein Gespür für Maßstab und Ort. Die Erweiterung setzt sich respektvoll mit der Struktur der Altstadt in Beziehung und stärkt die Verbindung zwischen Museum und Stadt. So entsteht ein Ort, der Offenheit ausstrahlt und Besucher einlädt, die Geschichte Schwerins aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.

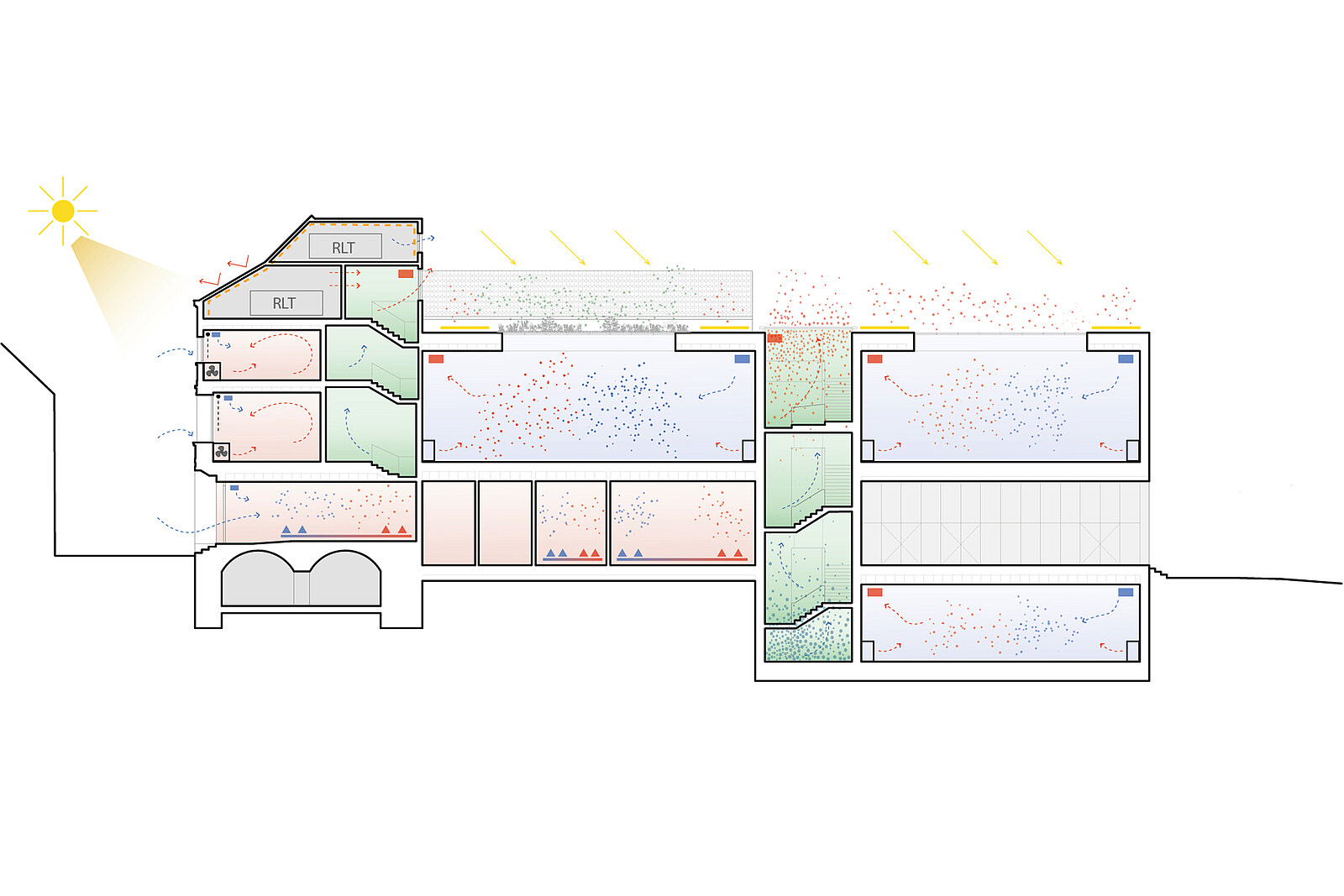

Energiekonzept

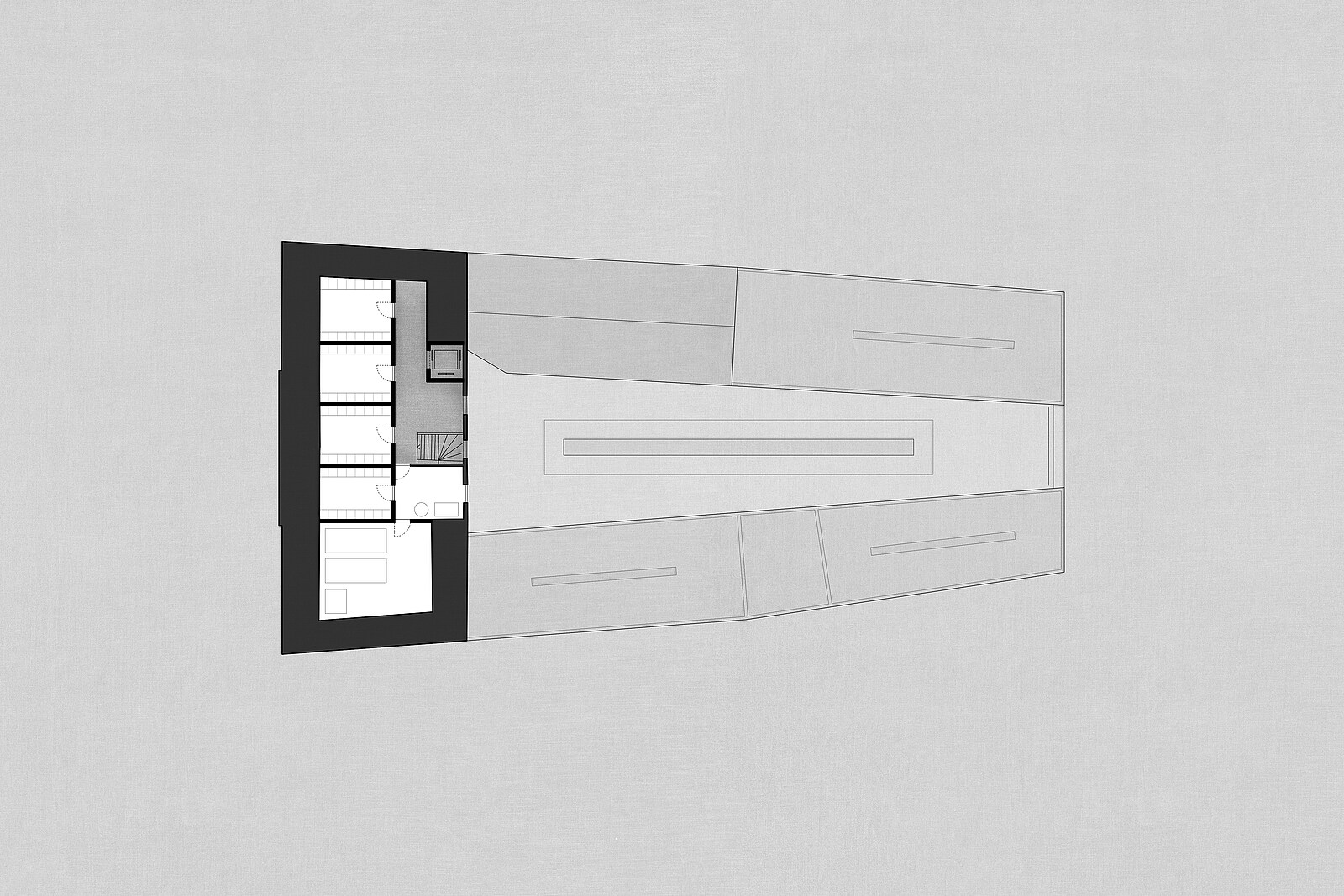

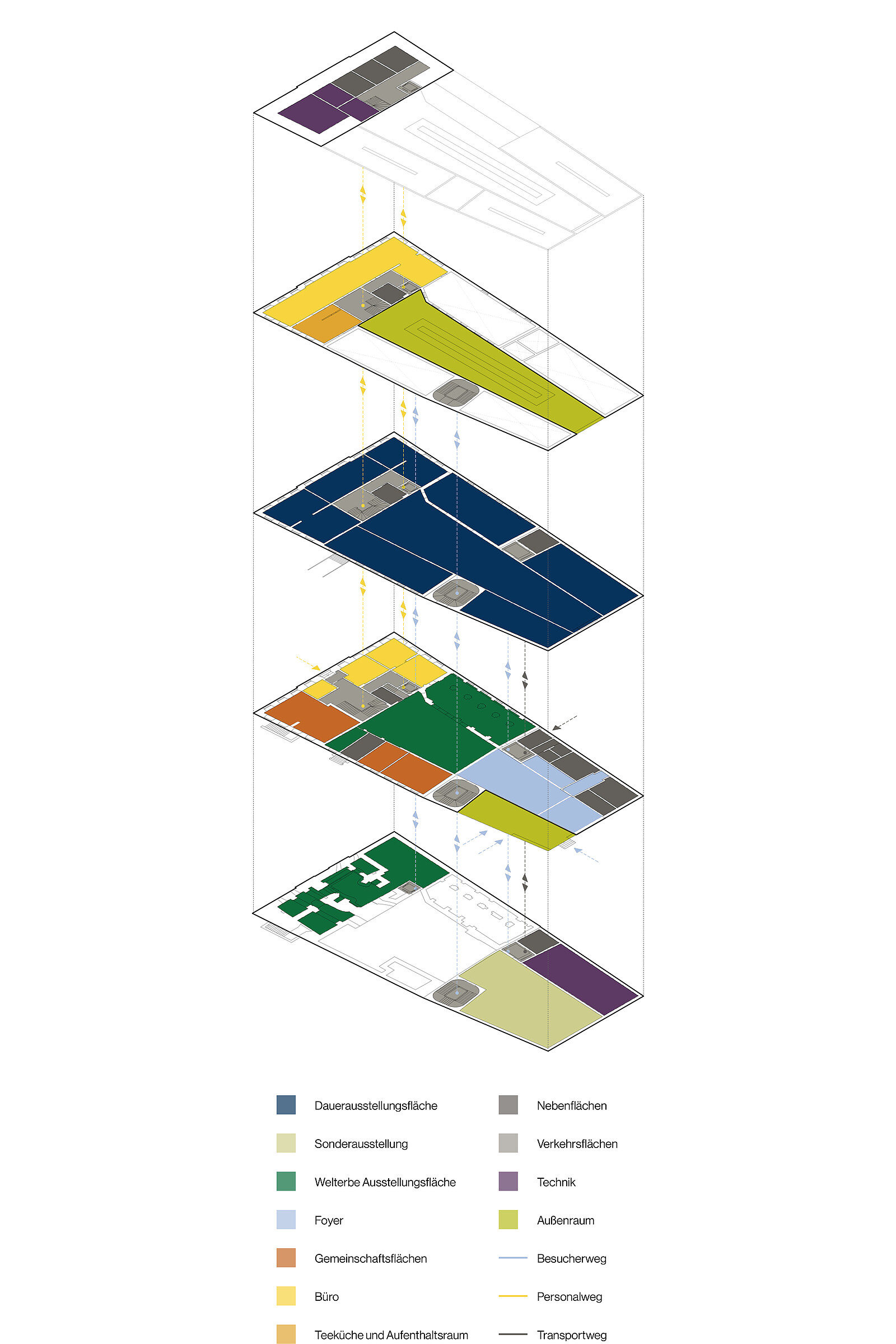

Die kompakte Bauform des Gebäudes, ein außenliegender, wirksam dimensionierter Sonnenschutz sowie wärmeoptimierte, hochdämmende Bauteilaufbauten tragen in ihrer Gesamtheit entscheidend zur Reduzierung des Energiebedarfs bei. Ein extensiv begrüntes Dach mit integrierter Photovoltaik-Anlage verbindet ökologische Funktionen – wie die Verbesserung des Mikroklimas und die Rückhaltung von Regenwasser – mit der aktiven Erzeugung erneuerbarer Energie direkt am Gebäude. Die regenerative Wärmeversorgung erfolgt vorrangig über eine effiziente Wärmepumpe, die bei Bedarf durch Fernwärme zur Deckung von Lastspitzen ergänzt wird. Ein zentrales, großzügig belichtetes Atrium fungiert als passiver Luftkollektor mit vertikal geführter Abluftabführung. Die Hauptausstellungsbereiche werden über eine mechanische Lüftung mit kontrollierter Überströmung in Richtung Foyer versorgt. In anderen Nutzungszonen erfolgt die Raumtemperierung über Fußbodenheizung beziehungsweise -kühlung. Die Bürobereiche sind natürlich belüftet. Die gesamte Anlagentechnik ist in funktionale Zonen gegliedert und bedarfsgerecht steuerbar – für einen energieeffizienten, ressourcenschonenden und resilienten Gebäudebetrieb.

Projekt Stadtgeschicht Museum

Ort Schwerin, Deutschland

Typus Museum

Jahr 2025

Auslober Landeshauptstadt Schwerin

Status Beitrag

Flaeche 2.400 qm

Team Baile Menduina |

Rodrigo Baile, Arturo Menduiña

ko:ferler architekten |

Luis Koeferler, Reinhard Koeferler

Transsolar Klimaengeenering

Visualisierung Luis Koeferler